地震のゆれの伝わり方を体験!

~ばねと震源地~

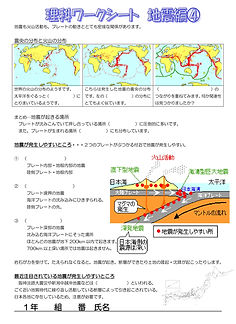

地震の揺れの伝わり方には、「ばね」を用いる実践が多く紹介されています。よく「縦揺れがあるから地震が大きい」とか、「横揺れは安心だ」という間違った知識がはびこっています。我々が実際に体で感じたり、建物に大きな被害を及ぼしたりするものはほぼ全て横揺れのエネルギーです。我々が感じる揺れの向きは自分を基準とした3次元的な感じ方ですので地震の疎密波であるP波とはちょっと違うはずです。

ばねを押したり引いたりして伝わる「疎密波…P波」と、横もしくは縦方向に動く「S波」は生徒の体を使った体験で伝えています。まず「S波」は横に並んで手をつないだ時手をつないだときのウェーブでいいと思います。「P波」はまっすぐ前を向いて並んで小さく前ならえをします。手のひらを前の人の肩に向けておきます。最後尾の人が軽く前の人の方を手で押すとドミノ倒しのように連鎖していきます。少し間を詰めて並ぶのでちょっと微妙ですが、かなり早く伝わります。また、かなり危険なので注意してやってください。勢いよくやりすぎると前に倒れて壁や床に顔をぶつけて歯が折れたりします。あくまでも波の伝わりかたが違うとことがわかれば良い実験ですので深いは禁止です。やはりここはバネの実験が無難ですね。

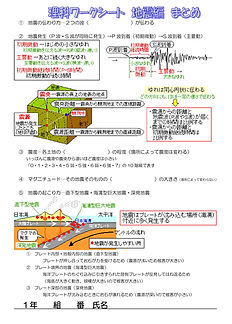

さて、地震波をグラフから分析する問題ですが、これがまたなかなか大変です。かなり詳しい解説ページをアレンジして作ったのですが、ここまで詳しく丁寧なものを作ってもようやく半分ぐらいの生徒さんが解ける位です。「速さ」「時間」「距離」の関係の計算が壊滅的にできません。グラフを読めばできる問題だと思うのですが、文章題というだけでも考えることを放棄してしまう子供も結構多いです。悲しいです。1時間ではおさまらないので、次の時間もある程度、詳しく解説をした後、生徒同士でグループ学習もしくは学び合いらしき形をとっていますが、かなりの学力格差があるようです。もっと計算をすることで問題解決ができるという解く喜びをすぐに得られるような問題を作ったほうがいいのかと悩んでしまいます。できればプリントの一番下の表だけで問題が解ける位の思考力は獲得をして欲しいと切に願います。